Comme dans un livre d’images

Sise au-dessus du lac de Thoune, cette maison auréolée de légendes s’est développée à partir d’une tour d’habitation médiévale. Ses intérieurs, avec leurs boiseries de différentes époques, ont pu être conservés dans toute leur atmosphère.

Cette petite maison, qui a pour noyau une tour de maçonnerie, s’élève entre Einigen et Spiez, au sommet d’un versant raide dominant le lac de Thoune. Le bien-fonds est dit avoir appartenu dès le 13e siècle aux seigneurs de Strättligen. Quant au nom du lieu-dit, « Ghei », il est attesté dès le bas Moyen Âge. Très tôt déjà, l’ancienneté de cette maison a excité l’imagination : dans sa Chronique de Strättligen, rédigée vers 1470, Elogius Kiburger évoque une « maison des frères », c’est-à-dire abritant une communauté religieuse. Plus tard, elle a reçu le nom de « Heidenhaus » (« maison de païens »), manière fréquente autrefois de qualifier une maison particulièrement ancienne.

Une tour d’habitation du Moyen Âge

Les travaux de transformation et de rénovation exécutés ces dernières années ont fourni l’occasion d’étudier l’histoire du bâtiment. Il a ainsi été possible de situer au 14e ou au début du 15e siècle la construction de cette tour à trois niveaux. C’est en effet le résultat de l’analyse des poutres du plafond par la méthode du radiocarbone (qui permet de dater les matériaux organiques). Il n’existe aucun indice d’un foyer, pas plus que des accès d’origine et du fenestrage des étages, de sorte que nous ne pouvons plus reconnaître avec certitude sa fonction première.

Le sous-sol aménagé de côté, dans la pente, ne possède que de petites ouvertures d’aération. Il a toujours servi de dépôt. Depuis le début, on y entre de plain-pied par une large porte, ce qui ne convient pas à une tour de défense. Peut-être s’agissait-il d’une maison vigneronne : la situation sur un versant et l’attestation de la culture de la vigne à cet endroit dès le 16e siècle sont des arguments en faveur de cette interprétation.

Une chambre aux riches boiseries

C’est au plus tard dès la fin du 15e siècle que le bâtiment a été habité : on a construit alors une nouvelle charpente qui forme le noyau de l’actuel toit à croupes, et un plafond de bois à l’étage, qui existe encore. Ce plafond présente des caractéristiques typiques de l’époque autour de 1500, par exemple les motifs géométriques gravés au peigne, mais aussi les profils élaborés des poutres. De tels plafonds décorés couvraient généralement des pièces de séjour chauffées.

Tel qu’il se présente actuellement, le poêle, de forme cubique, date du début du 19e siècle. Mais lors de sa reconstruction sont apparus des éléments d’un poêle plus ancien, en remploi dans le soubassement. Un de ces fragments porte le millésime 1619. Les boiseries de la pièce, avec leurs couvre-joints profilés et par endroits un décor dentelé, montrent un style caractéristique du 17e siècle. Dans la pièce de séjour de l’étage, la qualité du décor des boiseries des murs et du plafond est l’indice du niveau de confort élevé d’une maison qui devait déjà avoir des annexes sur deux côtés.

De la tour habitée à la maison pour deux familles

La maison a été agrandie à plusieurs reprises au cours du 17e siècle. Il n’est pas possible de distinguer ni de dater précisément chacune des différentes phases. Sur le côté sud-est a été adossé un corps de bâtiment maçonné qui dans un premier temps n’était ouvert que sur l’extérieur, par une porte à arc en plein cintre qui a maintenant été rétablie. Il servait à l’origine d’entrepôt. Comme l’entrée donnant sur la chambre dans la tour se trouve au-dessus, on peut supposer que ce corps de bâtiment a été construit lors du réaménagement de 1619.

Au nord-est, du côté regardant vers le lac, a été ajouté un corps en planches et poteaux sur deux niveaux, comprenant des pièces habitables. Sur le mur extérieur de la tour médiévale se voient des indices d’une cuisine au rez-de-chaussée. L’étage, qui comprend deux chambres, est en surplomb. Le millésime 1685 est gravé sur une poutre. L’analyse dendrochronologique (datation par la mesure des cernes du bois) confirme qu’à cette date-là, le toit de la tour a été agrandi jusqu’à la façade nord-est. La partie dans l’angle que forment entre eux les deux corps annexes a sans doute été ajoutée en 1863 après un partage successoral. On a alors divisé la maison horizontalement pour y loger deux familles qui avaient des droits de propriété et de jouissance sur les dépendances, soit un four qui existe encore (construction datée de 1682 par la dendrochronologie), un grenier, une porcherie et un pressoir juste à côté de la maison.

Sortie de sa léthargie

Par une heureuse fortune, les transformations au cours du temps ont surtout été des adjonctions de couches successives qui ont préservé la substance bâtie ancienne, et la maison a été peu touchée dans la première moitié du 20e siècle. Lors d’une première restauration en 1976, il a ainsi été possible de dégager le plafond médiéval de la chambre dans la tour et de compléter, dans le respect des règles de l’art, les boiseries sur les deux niveaux du bâtiment primitif. À l’époque, l’intervention des Monuments historiques visait en outre à uniformiser l’aspect extérieur (nouvelles fenêtres et toit plus régulier).

Une petite cinquantaine d’années plus tard, la question s’est de nouveau posée de la conservation de la structure existante et de sa mise en valeur pour une utilisation moderne. Les nouveaux propriétaires ont pris le temps nécessaire pour bien connaître la maison. Ils se sont imprégnés de la substance en place et l’ont tirée de sa léthargie. Les discussions avec les Monuments historiques et d’autres spécialistes ont abouti à un projet qui, de manière exemplaire, tient compte de l’importance du corps de bâtiment primitif avec ses aménagements de diverses phases.

D’intéressants contrastes

Les fenêtres ont été munies de verres isolants à l’intérieur des cadres existants. Un escalier moderne relie maintenant les deux niveaux d’habitation dans le corps annexe côté lac. Par la même occasion, on a pu éliminer l’escalier en vis qui avait été installé dans la tour peu après la restauration de 1976. Le plafond de planches du 17e siècle dans la chambre de séjour de l’étage a été conservé en place. Pour gagner de la hauteur, on a abaissé le plancher en le ramenant à son niveau ancien, acceptant ainsi des différences de niveau. Une porte parfaitement adaptée, provenant du dépôt d’éléments de construction des Monuments historiques, ajoute au confort de la pièce.

Autant que possible, on a conservé et laissé visible la substance ancienne. Les parties complétées des boiseries, avec leur surface lisse, forment un contraste intéressant avec les parties anciennes et leurs couvre-joints décorés. Le grand poêle en maçonnerie à l’étage a pu être remonté et remis en état de fonctionner. Les éléments modernes (cuisine, salles d’eau, radiateurs) sont d’un style sobre.

Mesures

Documentation et analyse archéologique, transformation et restauration, 2022–2025

Maître d’ouvrage : Sviatlana et Julian Wampfler

Architectes : Albrecht Spieler, Münsingen (relevés du bâtiment)

Maîtres d'état (mesures de conservation) : H. Meyer Zimmerei + Chaletbau AG, Horboden (charpenterie, menuiserie) ; Lukas Wahlich, Wattenwil (menuiserie) ; Kurt Trachsel AG, Blankenburg (poêlerie)

Service archéologique : Markus Leibundgut

Service des monuments historiques : Stefan Moser, Markus Thome

Mise sous protection: Canton 1963, Confédération 1975

Subventions : Canton (Fonds de loterie/DSE)

Brève information sur l’objet

Maison de 1685, agrandissement d’un noyau plus ancien

Cette construction appelée « Heidenhaus » (« maison de païens ») est un exemple rare de tour d’habitation du Moyen Âge. Sous un toit à croupes à égout retroussé, la maison comprend au sud une tour massive en maçonnerie enduite, au nord un corps de bâtiment en poteaux et planches avec surplomb dans la façade, à l’est un corps d’habitation à façade à colombage. Fenêtres à tablettes moulurées à l’étage, frise de billettes. Deux caves. La maison forme un ensemble avec le four-grenier au 67a, Gheiweg.

Le corps d’habitation présente à l’est une façade à colombage (photo : Christian Helmle).

Le corps d’habitation présente à l’est une façade à colombage (photo : Christian Helmle). Dans la chambre de la tour à l’étage supérieur, le poêle maçonné a pu être remonté et remis en service (photo : Christian Helmle).

Dans la chambre de la tour à l’étage supérieur, le poêle maçonné a pu être remonté et remis en service (photo : Christian Helmle). Depuis la transformation, un escalier moderne relie les deux niveaux d’habitation dans le corps annexe (photo : Christian Helmle).

Depuis la transformation, un escalier moderne relie les deux niveaux d’habitation dans le corps annexe (photo : Christian Helmle). Dans le bâtiment médiéval ont été intégrés, dans un style sobre, de nouveaux éléments comme des radiateurs (photo : Christian Helmle).

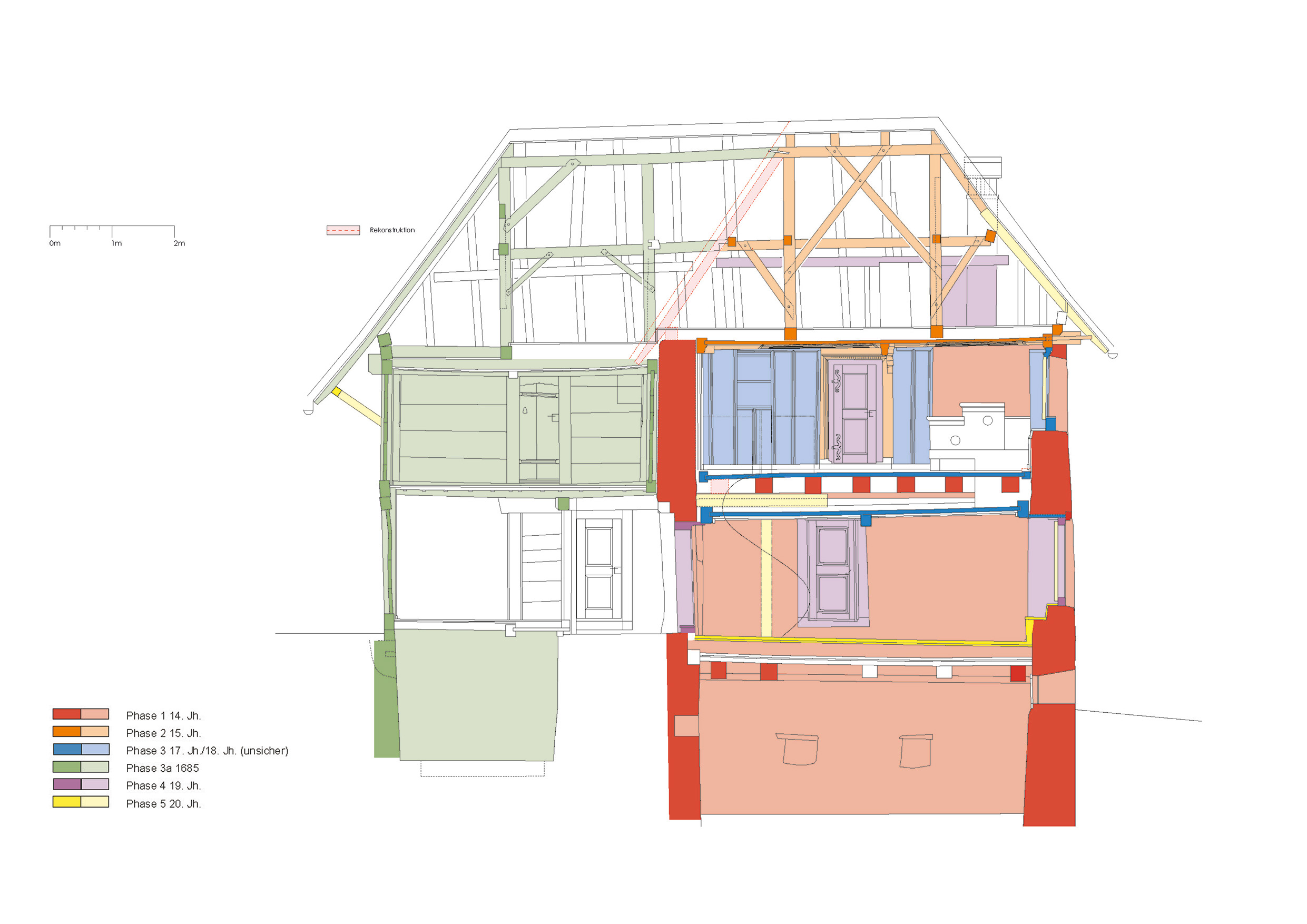

Dans le bâtiment médiéval ont été intégrés, dans un style sobre, de nouveaux éléments comme des radiateurs (photo : Christian Helmle). Plan des phases de construction, coupe longitudinale (plan : Albrecht Spieler).

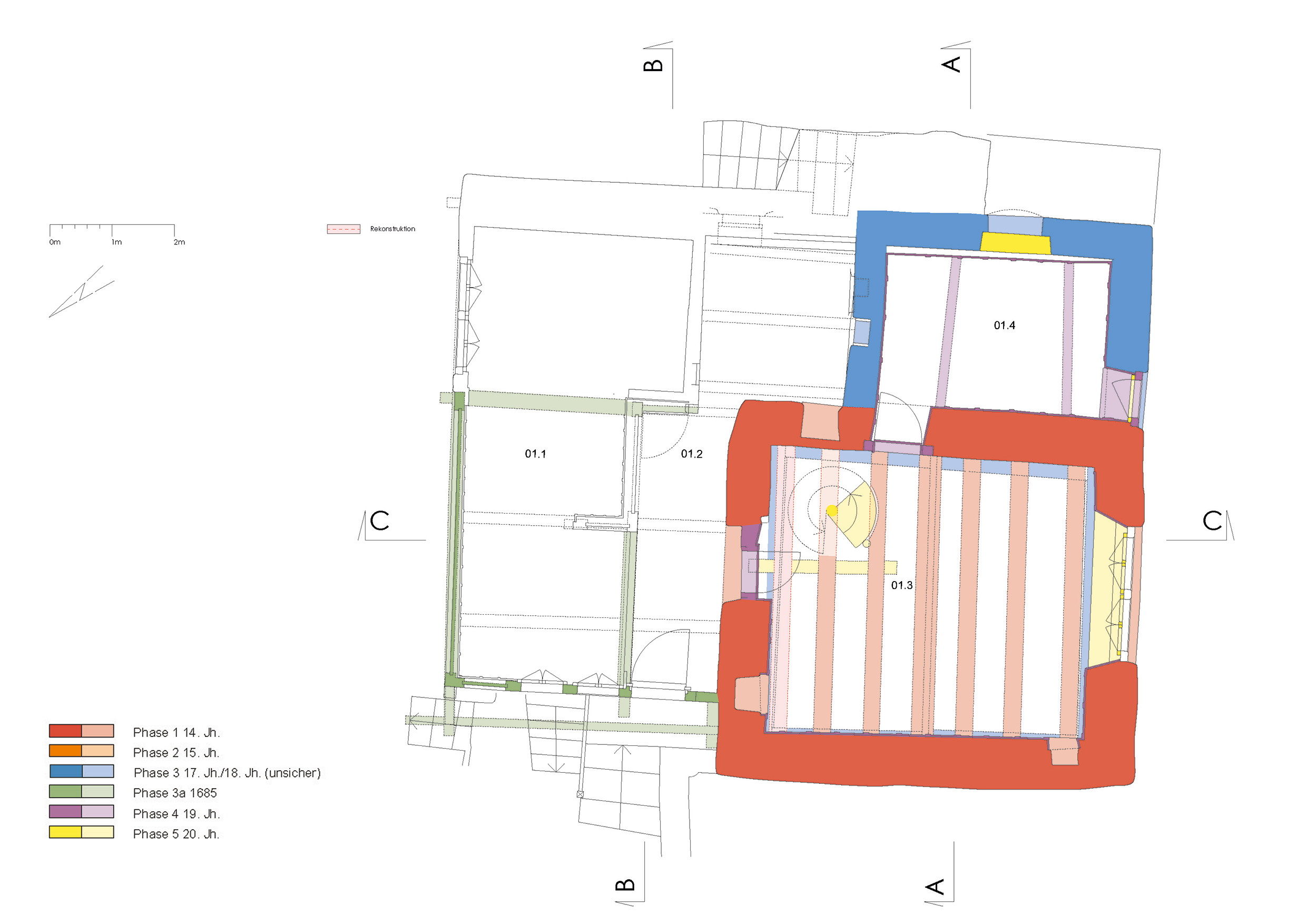

Plan des phases de construction, coupe longitudinale (plan : Albrecht Spieler). Plan des phases de construction, plan du rez-de-chaussée (plan : Albrecht Spieler).

Plan des phases de construction, plan du rez-de-chaussée (plan : Albrecht Spieler).

Texte : Alexander Kobe, Markus Thome

Photos : Christian Helmle

Relevés du bâtiment : Albrecht Spieler

Fachwerk 2025