Ein Ort wie aus dem Märchenbuch

Der sagenumwobene Wohnstock oberhalb des Thunersees geht im Kern auf einen mittelalterlichen Wohnturm zurück. Bei der Sanierung konnten seine eindrucksvollen Innenräume mit Holztäfelungen aus unterschiedlichen Epochen erhalten werden.

Der kleine Wohnstock mit seinem gemauerten, turmartigen Kern liegt zwischen Einigen und Spiez auf einer Anhöhe, die steil zum Thunersee abfällt. Bereits im 13. Jahrhundert soll das Anwesen im Besitz der Herren von Strättligen gewesen sein. Der Flurname «Ghei» ist seit dem Spätmittelalter belegt. Das hohe Alter des Bauwerks regte schon früh die Fantasie an: Elogius Kiburger erwähnt in seiner Strättliger Chronik (um 1470) ein «Bruderhaus» und bringt den Ort also mit einer geistlichen Gemeinschaft in Verbindung. Später taucht auch die Bezeichnung «Heidenhaus» auf – ein Begriff, der früher oft für besonders alte Bauwerke verwendet wurde.

Mittelalterliches Turmhaus

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten der letzten Jahre boten die Gelegenheit für eine bauhistorische Untersuchung. Dabei gelang es, die Entstehungszeit des dreigeschossigen Kernbaus in das 14. oder frühe 15. Jahrhundert einzugrenzen. Aus dieser Zeit stammen nämlich die Deckenbalken, wie eine Radiokarbondatierung (Methode zur Altersbestimmung organischen Materials) ergab. Wofür der Massivbau ursprünglich genutzt wurde, bleibt unklar – es fehlen Hinweise auf eine Feuerstelle, auf die ursprünglichen Zugänge oder die Befensterung der Obergeschosse.

Das seitlich in den Hang gebaute Untergeschoss verfügt nur über kleinere Lüftungsöffnungen und diente immer als Lagerraum. Der breite ebenerdige Eingang stammt aus der Bauzeit und spricht gegen eine Nutzung als Wehrturm. Möglicherweise diente der Bau als Rebhaus – die besondere Lage und der seit dem 16. Jahrhundert urkundlich belegte Weinanbau «Im Ghey» sprechen dafür.

Reich dekorierte Täfer-Stube

Für Wohnzwecke wurde das Gebäude spätestens gegen Ende des 15. Jahrhunderts genutzt: Damals erhielt es einen neuen Dachstuhl, der den Kern des heutigen Walmdachs bildet, und die heute noch erhaltene Holzdecke im Obergeschoss. Diese weist typische Merkmale für die Zeit um 1500 auf, etwa mit einem Kamm eingeritzte geometrische Muster, aber auch die aufwendigen Profilierungen der Balken. In der Regel wurden derartig dekorierte Holzdecken in Stuben, also beheizten Wohnräumen, eingebaut.

Der Kastenofen in seiner heutigen Form stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Beim Neuaufbau wurden jedoch Teile eines älteren Ofens als Sockel verwendet. Ein Fragment trägt die Jahreszahl 1619. Auch das heutige Wandtäfer – es verfügt über Deckleisten mit reichen Profilen und punktuellem Zahnschnittdekor – passt stilistisch ins 17. Jahrhundert. Die hochwertige Ausstattung der Obergeschossstube mit Holzverkleidungen an Wänden und Decken lässt auf ein anspruchsvolles Wohnhaus schliessen, das bereits auf zwei Seiten über Anbauten verfügt haben muss.

Vom Wohnstock zum Zweifamilienhaus

Im 17. Jahrhundert wurde das Haus mehrfach erweitert. Der genaue Zeitpunkt und die Abgrenzung der Bauphasen bleiben jedoch unklar. Auf der Südostseite kam ein gemauerter Anbau hinzu, der zuerst nur von aussen durch die jetzt wieder geöffnete Rundbogentür zugänglich war. Er diente ursprünglich als Lagerraum. Da der Eingang zur Turmstube darüber liegt, ist eine Errichtung im Zuge der Neuausstattungsphase von 1619 anzunehmen.

Auf der Nordostseite Richtung See entstand ein zweigeschossiger Bohlenständerbau mit Wohnräumen. An der Aussenwand des mittelalterlichen Kernbaus gibt es Spuren, die auf eine Küchennutzung im Erdgeschoss hinweisen. Das Obergeschoss ragt mit seinen beiden Kammern über die darunterliegenden Erdgeschosswände hinaus. Ein Balken trägt die Jahreszahl 1685. Die dendrochronologische Analyse (Methode zur Bestimmung des Alters von Holz) bestätigt, dass das Walmdach des Turms zu diesem Zeitpunkt bis zur heutigen Nordostfassade erweitert wurde. Den Bereich im Winkel der beiden Anbauten baute man vermutlich im Anschluss an eine Erbteilung von 1863 aus. Damals wurde das Wohnhaus horizontal geteilt und danach von zwei Familien bewohnt, die anteilige Besitz- und Nutzungsrechte an den Nebenbauten hatten. Zu diesen gehörte das erhaltene Ofenhaus (dendrochronologisch bestimmtes Baudatum 1682), ein Speicher, ein Schweinestall sowie eine direkt neben dem Haus stehende Weinpresse (Trüel).

Aus dem Dornröschenschlaf geweckt

Für die Erhaltung der historischen Substanz ist es ein Glücksfall, dass im Laufe der Zeit vor allem zusätzliche Schichten ergänzt worden sind und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur wenige Baumassnahmen erfolgten. So konnten bei einer ersten Restaurierung 1976 die spätmittelalterliche Decke der Turmstube freigelegt und die Täfer in beiden Geschossen des Kernbaus fachgerecht ergänzt werden. Die damaligen denkmalpflegerischen Massnahmen zielten zudem darauf ab, das äussere Erscheinungsbild zu vereinheitlichen (neue Fenster und ein ruhigeres Dachbild).

Knapp 50 Jahre später stellte sich erneut die Frage, wie die bestehende Struktur erhalten und für eine heutige Nutzung weiterentwickelt werden kann. Die neuen Besitzer haben sich die nötige Zeit für das Kennenlernen des Objekts genommen, sich auf das Vorhandene eingelassen und das Haus aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Im Austausch mit der Denkmalpflege und anderen Fachpersonen ist ein Projekt entstanden, das der Bedeutung des Kernbaus mit seiner Ausstattung aus verschiedenen Phasen in vorbildlicher Weise Rechnung trägt.

Spannende Kontraste

Die Fenster wurden mit Isolierglas in den bestehenden Rahmen ertüchtigt. Im Inneren verbindet jetzt eine moderne Treppe im seeseitigen Anbau die beiden Wohngeschosse. Dadurch konnte die Wendeltreppe, die wenige Jahre nach der Restaurierung von 1976 im Turm eingebaut worden war, wieder entfernt werden. In der Stube im Erdgeschoss ist die im 17. Jahrhundert eingezogene Bohlendecke erhalten geblieben. Um mehr Raumhöhe zu gewinnen, nahm man Niveauunterschiede in Kauf und senkte den Boden wieder auf das ehemalige Niveau ab. Eine passende Tür aus dem Bauteillager der Denkmalpflege verstärkt den wohnlichen Charakter des Raums.

Wo immer möglich, wurde die historische Bausubstanz erhalten und sichtbar gelassen. Die ergänzten Wandverkleidungen bilden mit ihren glatten Holzoberflächen einen spannenden Kontrast zu den älteren Bauteilen mit dekorierten Kanten. Der grosse gemauerte Ofen in der oberen Turmstrube konnte neu aufgebaut wieder in Betrieb genommen werden. Neue Elemente wie Küche, Nassräume und Heizkörper wurden in zurückhaltendem, zeitgemässem Stil eingefügt. Dank einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Seewasser wird das Erscheinungsbild des Hauses nicht durch zusätzliche Kamine beeinträchtigt.

Massnahmen

Dokumentation und Bauforschung, Umbau und Restaurierung, 2022–2025

Bauherrschaft: Sviatlana und Julian Wampfler, Bern

Architekten: Albrecht Spieler, Münsingen (Gebäudeaufnahmen)

Baufachleute (denkmalpflegerische Massnahmen): H. Meyer Zimmerei + Chaletbau AG, Horboden (Holzbau, Schreinerarbeiten); Lukas Wahlich, Wattenwil (Schreinerarbeiten); Kurt Trachsel AG, Blankenburg (Hafnerarbeiten)

Archäologischer Dienst: Markus Leibundgut

Denkmalpflege: Stefan Moser, Markus Thome

Unterschutzstellung: Kanton 1963, Bund 1975

Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

Das Baudenkmal in Kürze

Wohnstock von 1685 mit älterem Kern

Das «Heidenhaus» ist ein seltenes Beispiel für ein turmartiges Wohnhaus aus dem Mittelalter. Der gemischt konstruierte Bau unter geknicktem Vollwalmdach besteht südlich aus einem massivem Putzbau, nördlich aus einem Bohlenständerbau mit Fassadenvorsprung, im Osten zeigt der Wohnstock eine Riegfassade. Das Gebäude mit profilierten Fensterbänken im Obergeschoss, Klötzlifries und zwei Kellerräumen bildet ein Ensemble mit dem Ofenhaus-Speicher am Gheiweg 67a.

Der Wohnstock zeigt im Osten eine Riegfassade (Foto: Christian Helmle).

Der Wohnstock zeigt im Osten eine Riegfassade (Foto: Christian Helmle). In der oberen Turmstube konnte der gemauerte Ofen neu aufgebaut und in Betrieb genommen werden (Foto: Christian Helmle).

In der oberen Turmstube konnte der gemauerte Ofen neu aufgebaut und in Betrieb genommen werden (Foto: Christian Helmle). Seit dem Umbau verbindet eine moderne Treppe die beiden Wohngeschosse im Anbau (Foto: Christian Helmle).

Seit dem Umbau verbindet eine moderne Treppe die beiden Wohngeschosse im Anbau (Foto: Christian Helmle). In den mittelalterlichen Wohnblock wurden in zurückhaltendem Stil neue Elemente wie Heizkörper eingefügt (Foto: Christian Helmle).

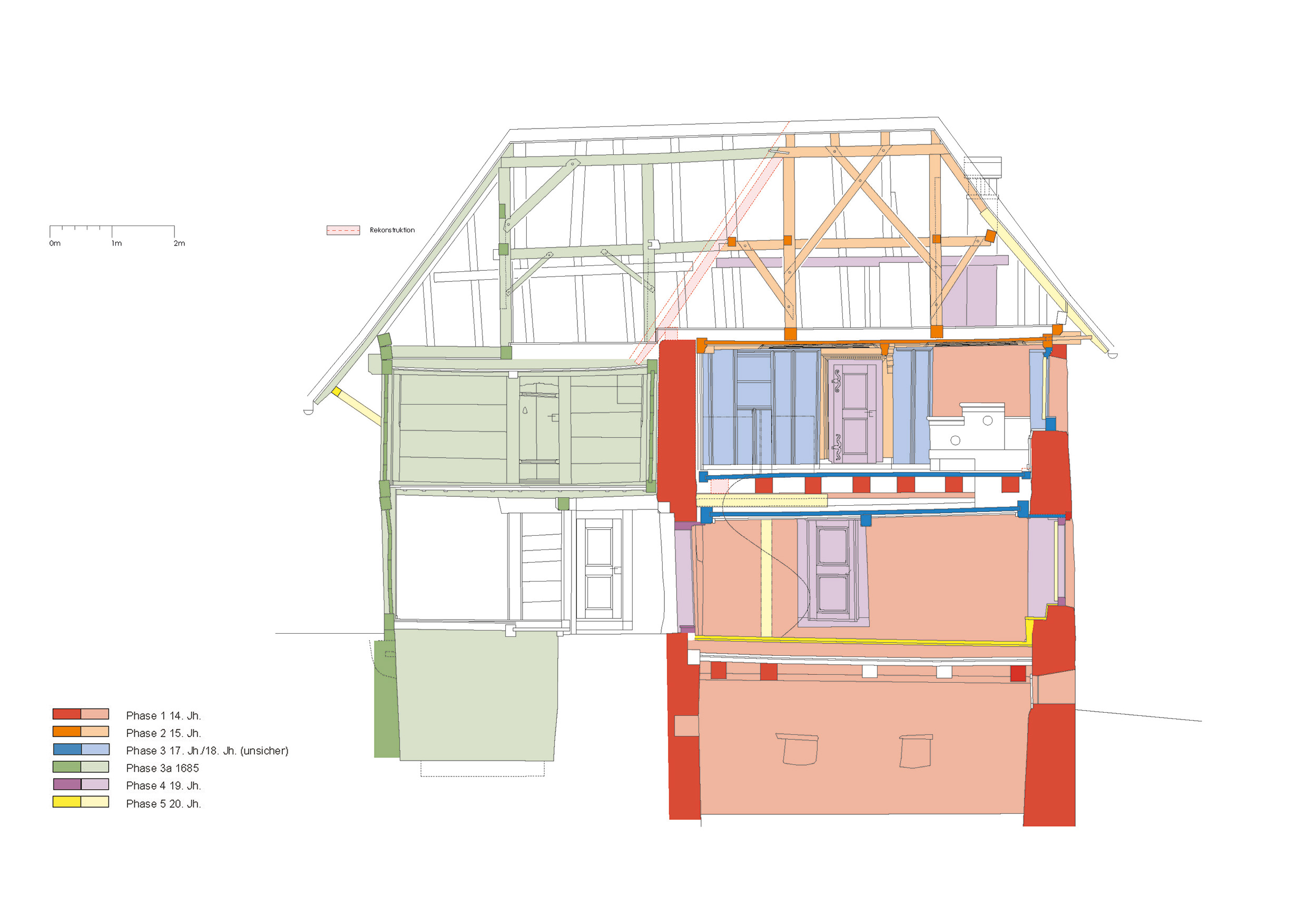

In den mittelalterlichen Wohnblock wurden in zurückhaltendem Stil neue Elemente wie Heizkörper eingefügt (Foto: Christian Helmle). Bauphasenplan, Längsschnitt (Plan: Albrecht Spieler).

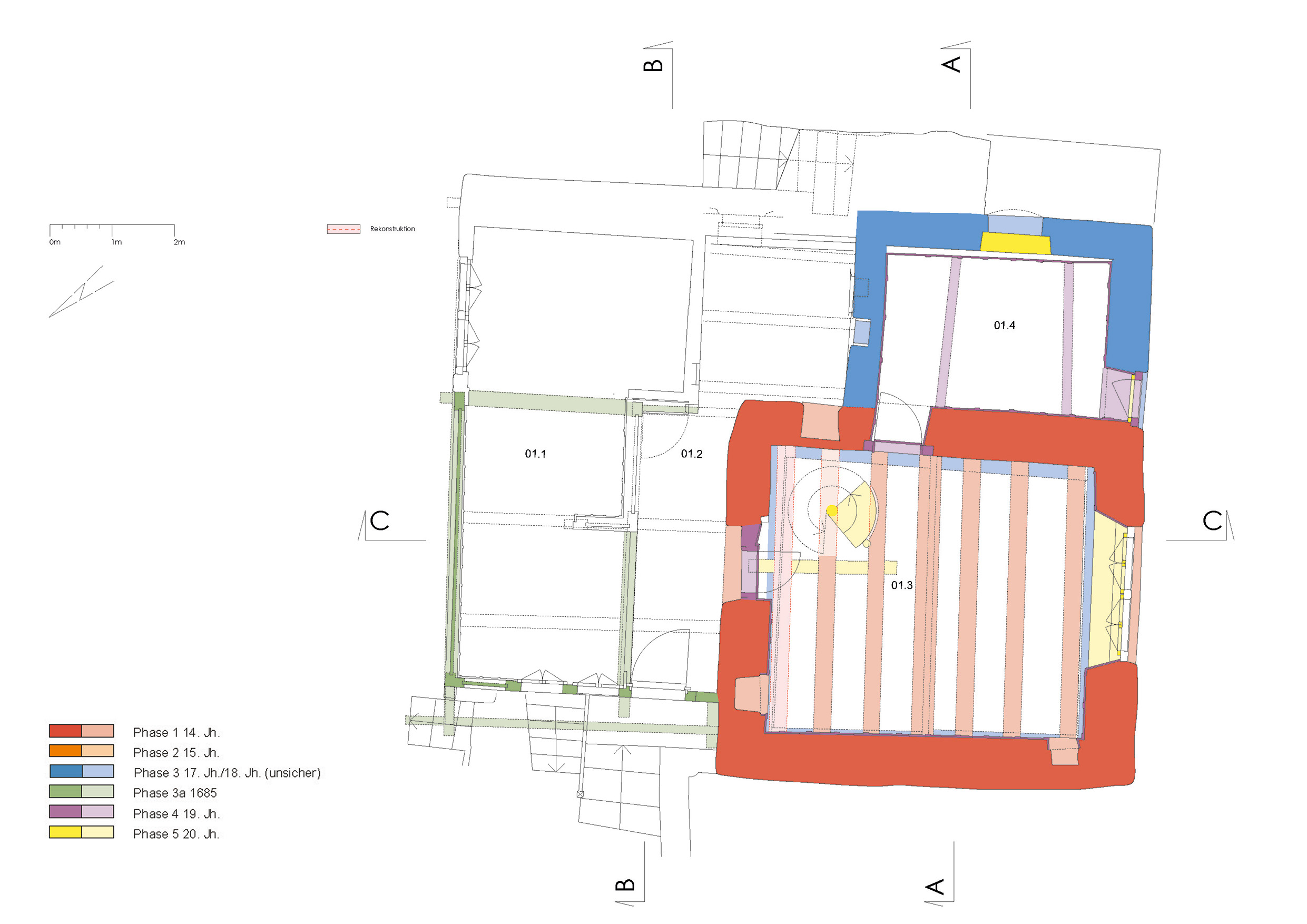

Bauphasenplan, Längsschnitt (Plan: Albrecht Spieler). Bauphasenplan, Grundriss Erdgeschoss (Plan: Albrecht Spieler).

Bauphasenplan, Grundriss Erdgeschoss (Plan: Albrecht Spieler).

Text: Alexander Kobe, Markus Thome

Fotos: Christian Helmle

Bauaufnahmepläne: Albrecht Spieler

Fachwerk 2025