Denkmalpflege und Kreislaufwirtschaft können auf dem Weg in eine klimagerechte Zukunft voneinander profitieren: Durch Wissenstransfer und den Austausch von gemeinsamen Prozessen, basierend auf traditionellem Handwerk, lassen sich Synergien nutzen. Dieser Artikel beleuchtet am Beispiel des Bauteillagers die Zusammenhänge.

Viele Branchen stehen angesichts des Klimawandels vor der Aufgabe, nachhaltiger zu agieren – so auch das Bauwesen. Bauprozesse verursachen erhebliche CO₂-Emissionen und immense Mengen an Abfall. Vor diesem Hintergrund gewinnt das Konzept der Kreislaufwirtschaft an Bedeutung: Durch geschlossene Materialkreisläufe soll der Wert von Ressourcen möglichst lange erhalten bleiben. Dieses Anliegen teilt die Denkmalpflege mit Fachleuten aus der Bauwirtschaft. Ihr Ziel, historische Bauten und Baumaterialien zu schützen und wiederzuverwenden, passt hervorragend zu den Prinzipien der Zirkularität.

Die Denkmalpflege bringt umfangreiche Erfahrung in der Erhaltung und Reparatur historischer Bauten und Materialien mit. Sie hat fundiertes Wissen zu wartungsfreundlichen Konstruktionen, Bauteillagerung, Wiederverwendung und Reparatur von Bauteilen entwickelt. Dadurch ist die Denkmalpflege mit den Abläufen des Bauens im Kreislauf vertraut und positioniert sich mit ihrer Praxis inmitten der aktuellen Debatte zum Klimaschutz.

Das Bauteillager: Drehscheibe der Wiederverwendung

Ein wichtiger Bestandteil der Denkmalpflege ist die Lagerung historischer Bauteile, die für die Wiederverwendung bestimmt sind. Ein Vorzeigebeispiel ist das Bauteillager Hofwil, das 1985 eröffnet wurde. Es beherbergt eine Sammlung historischer Bauelemente, die von abgebrochenen Gebäuden stammen und für den Einbau in Baudenkmälern zur Verfügung stehen. Die Materialien werden aus ihren ursprünglichen Gebäuden sorgsam ausgebaut, im Lager erfasst und dokumentiert. So lässt sich ihre Herkunft zurückverfolgen, wenn sie später in neuen Bauprojekten zum Einsatz kommen.

Das Bauteillager fungiert als zentrale Drehscheibe der denkmalpflegerischen Wiederverwendung im Kanton Bern. Beratende der Denkmalpflege vermitteln die Baumaterialien an Besitzerinnen und Besitzer von Baudenkmälern – vorausgesetzt, das Gebäude ist als schützenswert oder erhaltenswert im Bauinventar erfasst und die Restaurierung wird von der kantonalen oder der Stadtberner Denkmalpflege begleitet. Die Bauteile werden zur Baustelle transportiert, von Fachleuten angepasst und eingebaut.

Bauteillager als Infrastrukturen der Zirkulärwirtschaft

Dezentral angelegte Bauteillager ermöglichen effiziente Transportwege. Indem das zirkuläre Bauen auf erprobten Abläufen der Denkmalpflege aufbaut, entstehen im Idealfall interdisziplinäre Ansätze in der Logistik und im Umgang mit der Bausubstanz. Konzepte wie «Adaptive Reuse» und «Design for Disassembly» fördern die Wiederverwendung von Bauteilen. Umgekehrt könnten die Hilfsmittel des zirkulären Bauens die Methoden der Denkmalpflege erweitern: Moderne digitale Werkzeuge wie «Building Information Modeling» (BIM) oder Material- und Gebäudepässe unterstützen den Überblick über Herkunft und Lebensdauer von Materialien. Bauteillager und zirkuläres Bauen tragen im intelligenten Zusammenspiel entscheidend dazu bei, Bauprozesse ressourcenschonend zu gestalten und die Wiederverwendbarkeit von Baumaterialien langfristig zu sichern.

Traditionelles Handwerk: Praxis für die Zirkularität

Viele Prinzipien des zirkulären Bauens beruhen auf dem Wissen um traditionelles Handwerk und historische Baumaterialien. In der Denkmalpflege sind reparierbare, langlebige und erneuerbare Materialien wie Holz oder Lehm seit jeher essenziell. Dieses handwerkliche Wissen hat einen hohen Stellenwert in der Kreislaufwirtschaft. Fachleute aus Architektur und Handwerk sind heute zunehmend gefordert, sich mit nachhaltigen Materialien, traditionellen Konstruktionsweisen und Demontagetechniken auseinanderzusetzen. Die Verzahnung von Denkmalpflege und Kreislaufwirtschaft ermöglicht es, das handwerkliche Wissen zu bewahren, neu zu bewerten und an moderne Anforderungen anzupassen.

Bauteillager Münchenbuchsee, Türen (Foto: Martina Bischof, Kira Kulik).

Bauteillager Münchenbuchsee, Türen (Foto: Martina Bischof, Kira Kulik). Lagerung von Bauteilen im Aussenbereich (Foto: Martina Bischof, Kira Kulik)..

Lagerung von Bauteilen im Aussenbereich (Foto: Martina Bischof, Kira Kulik).. Bauteillager Münchenbuchsee, historische Konstruktionselemente (Foto: Martina Bischof, Kira Kulik).

Bauteillager Münchenbuchsee, historische Konstruktionselemente (Foto: Martina Bischof, Kira Kulik).

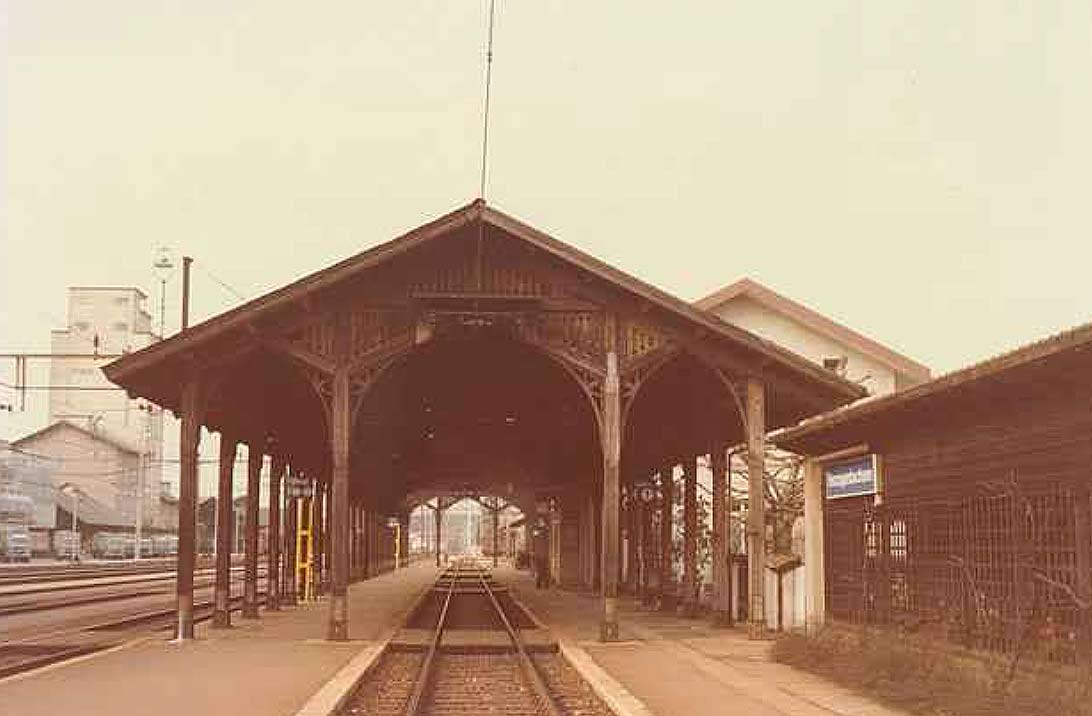

Synergien nutzen: Die Perronhalle als visionäres Projekt

Ein spannendes Beispiel für das Potenzial der Denkmalpflege in der Kreislaufwirtschaft ist eine Perronhalle aus dem 19. Jahrhundert, die dezentral bei Thun eingelagert ist. Die Halle überspannte bis 1978 Gleis 1 des Bahnhofs Herzogenbuchsee und beeindruckte mit ihren kunstvoll gestalteten Stahlkonsolen sowie Holzkonstruktionen im typischen Schweizer Holzstil. Sie wurde beim Bau des neuen Bahnhofs sorgfältig abgebaut, die Bauteile wurden eingelagert. Die Perronhalle könnte nun als «zirkuläres Bauteillager» reaktiviert werden: Als Lager- und Umschlagort für wiederverwendbare Baumaterialien würde sie Raum für zirkuläres Handeln schaffen und den Einklang von Denkmalpflege und Nachhaltigkeit handfest verdeutlichen.

In einem partizipativen Prozess könnten zusätzliche Nutzungen entwickelt werden – von Werkstätten für die Wartung der Bauteile bis hin zu Repair-Cafés und kulturellen Anlässen. Die Perronhalle würde so nicht nur den materiellen Kreislauf schliessen, sondern auch als Forum für den Austausch über soziale und ökologische Nachhaltigkeit in der Architektur dienen. Nicht zuletzt illustriert diese visionäre Projektidee eindrucksvoll, wie Denkmalpflege und Zirkulärwirtschaft auf dem Weg in eine klimagerechte Zukunft voneinander profitieren können.

Dezentrales Lager der Bauteile der Perronhalle, in der Nähe von Thun (Foto: Martina Bischof, Kira Kulik).

Dezentrales Lager der Bauteile der Perronhalle, in der Nähe von Thun (Foto: Martina Bischof, Kira Kulik). Die Bauteile sind in gutem Zustand (Foto: Martina Bischof, Kira Kulik).

Die Bauteile sind in gutem Zustand (Foto: Martina Bischof, Kira Kulik). Perronhalle Herzogenbuchsee, Ansicht vor dem Abbau 1978 (Foto: Quelle unbekannt)..

Perronhalle Herzogenbuchsee, Ansicht vor dem Abbau 1978 (Foto: Quelle unbekannt)..

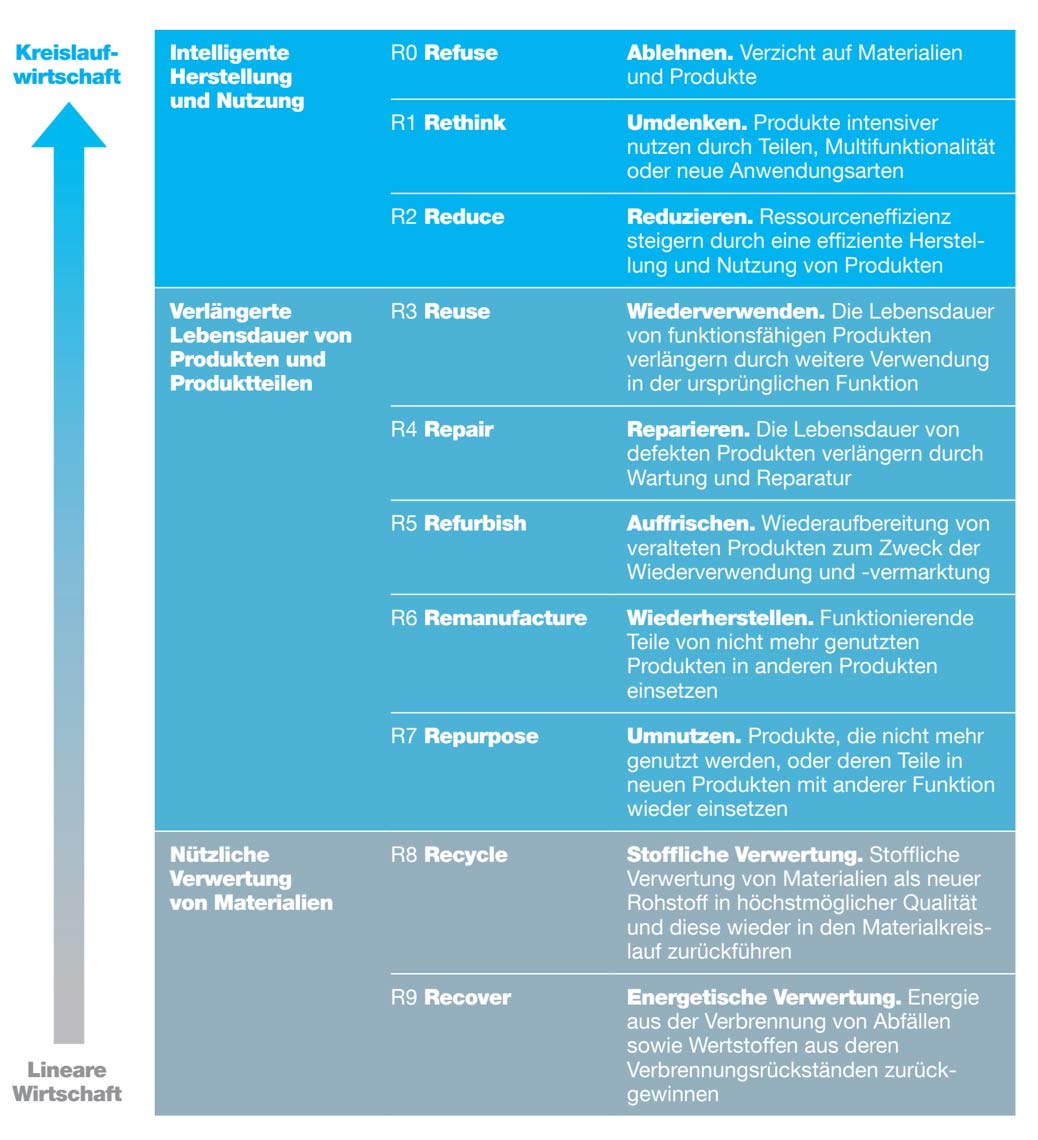

Die 10-R-Leiter: Zirkularität als Ansatz der Nachhaltigkeit

Zirkuläres Bauen und Denkmalpflege verfolgen das gemeinsame Ziel der Ressourcenschonung. Die 10-R-Leiter beschreibt die wichtigsten Schritte: Erhalt, Rückbau, Wiederverwendung und Reparatur. Diese Ansätze verlängern die Lebensdauer von Baumaterialien und verringern den Bedarf an neuen Ressourcen. Recycling steht an letzter Stelle, da die Verwertung von Baumaterialien immer zu höheren CO₂-Emissionen führt. Zirkuläres Bauen setzt auf die Nutzung des Bestehenden und erfordert Anpassungen in Planung und Handwerk – ein möglicher Weg, die lineare Bauwirtschaft abzulösen.

Text und Fotos: Martina Bischof, Kira Kulik

Fachwerk 2024